以下為今年Indiewire評選出的年度最佳影片,我們從中挑選了幾部,重新拆解那些觸動人心的瞬間。

NO.1

《五分錢男孩/鎳幣男孩 / 尼克男孩》

Nickel Boys

回到被遺忘的歷史現場,這部電影帶著沉重的使命感。

將碎片化的記憶、想象與檔案材料拼接成一部"記憶的實驗錄"。

從畫面到敘事,導演試圖模擬主觀鏡頭,但每個視點的切換卻在強調情緒上略顯刻板,甚至讓角色的"眼睛"變成了一種機械的存在。

最讓人意外的是結尾處的反轉,雖然不夠自然,但卻讓人不禁反思。

歷史真的能夠被還原嗎?

抑或所有真相都只是一場註定混亂的重構?

NO.2

《熒幕在發光/我看到電視發光 / 怪奇粉紅物語(臺)》

I Saw the TV Glow

這是一部剖析孤獨與現實的絕望之作。

故事的主人公始終無法擺脫困境,看似是在追求自由,卻最終發現自己始終停留在原地。

導演用壓抑的色調和極簡的對白,讓觀眾切身體會到那種"看不到盡頭"的窒息感。

我們都渴望擺脫生活的羈絆,但現實往往提醒我們:有些牢籠無法開啟,因為它們根植於我們的內心深處。

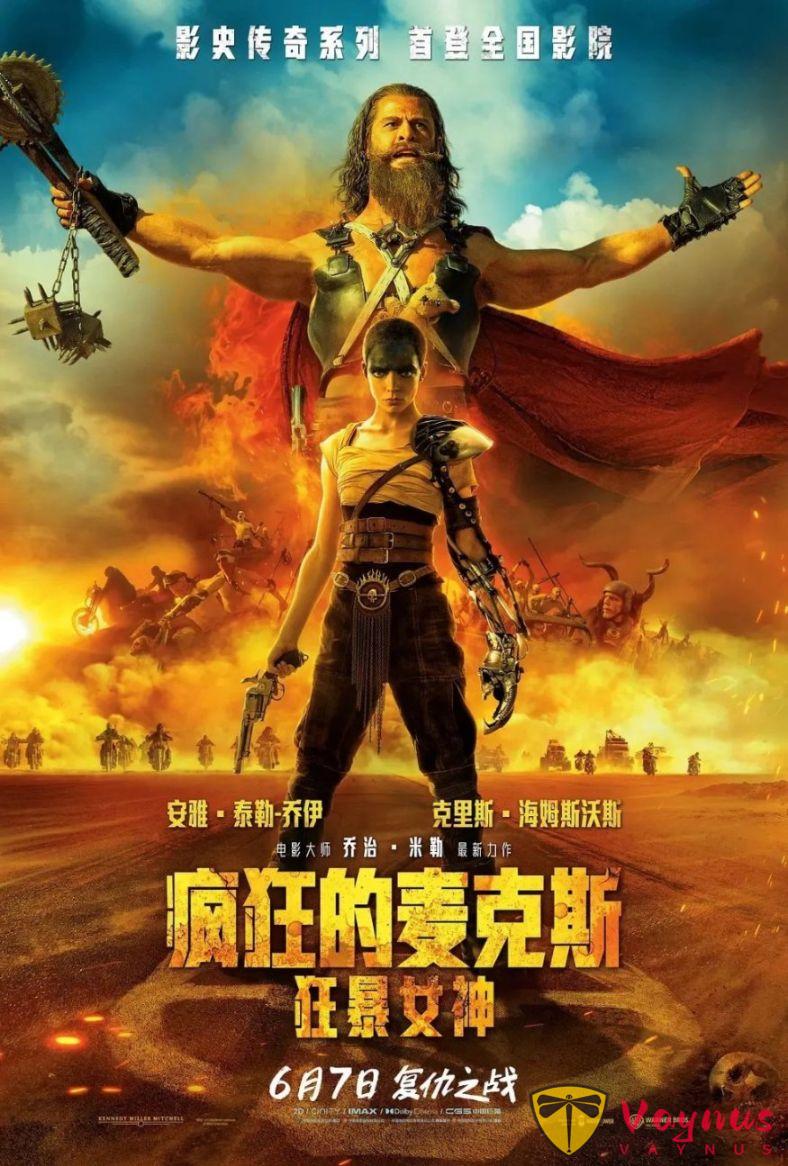

NO.3

《瘋狂的麥克斯:狂暴女神/芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章(臺) / 芙莉歐莎:末日先鋒傳說(港)》

Furiosa: A Mad Max Saga

影片以一種酣暢淋漓的方式,徹底顛覆了廢土世界的父權邏輯。

一棵從男人身體中滋生的桃樹,象徵着新生與希望,而果實的成熟則為女性解放立下了誓約。

即便在混沌的廢土之上,導演依然用精妙的影像語言宣告:權力的結構可以被擊碎,壓迫的迴圈終將被打破。

這不僅是一部動作電影,更是一部反思權力與自由的哲學寓言。

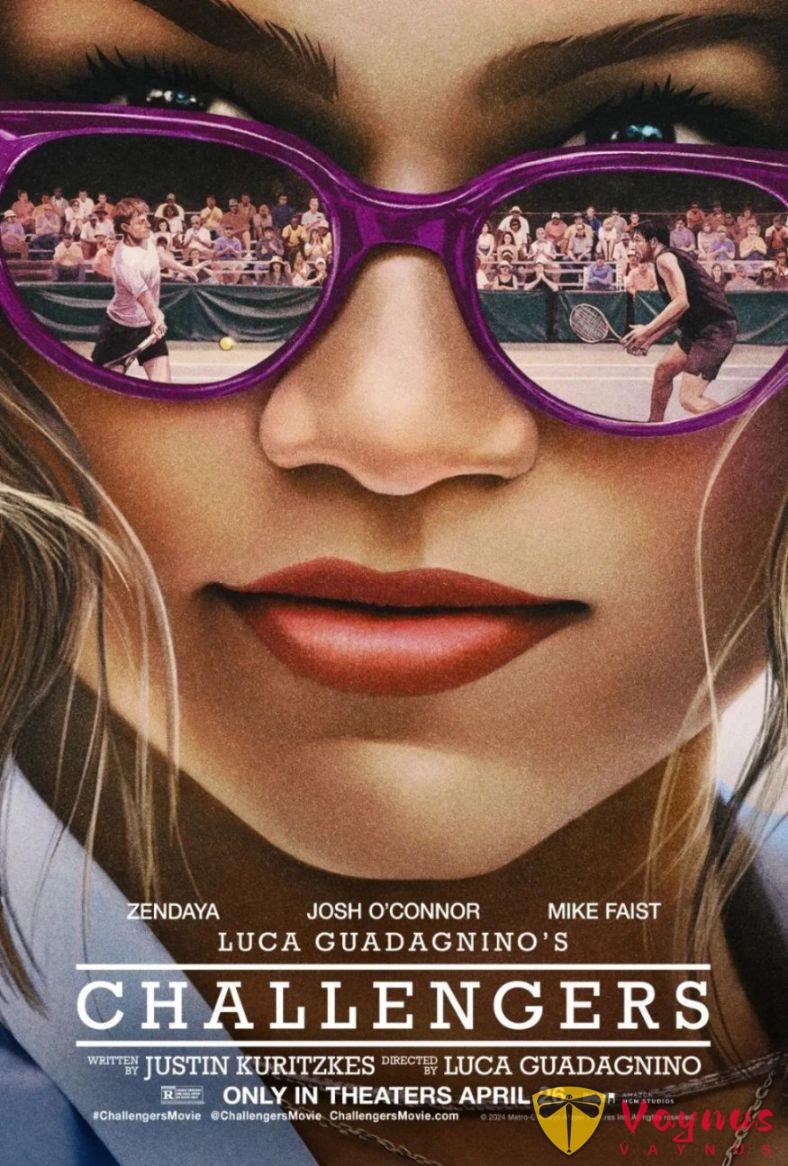

NO.4

《挑戰者》

Challengers

這部電影看似是一個簡單的3P故事,卻被導演用剪輯和音樂包裝成了一場懸疑感十足的視覺盛宴。

瓜導一向以性暗示見長,但這次直接進階為"性明示",讓影片充滿現代快餐的味道。

然而,影片的核心並不在情慾,而是隱藏著一個同性情感的故事線。

女主雖然表面上掌握主導權,但實際上,她只是這場情感遊戲中的棋子。

故事的核心,反而是對情感與權力關係的重新解讀。

NO.5

《寺宇之間》

Between The Temples

師生關係與年齡差,這些標籤看似敏感,卻在電影中被處理得格外細膩和真實。

這不是一場單純的禁忌之戀,而是一段關於靈魂共鳴的旅程。

主角的表演充滿了張力,他們的化學反應讓觀眾很容易忽略文化與宗教背景的複雜性,而專注於情感的流動。

整部電影是一場奇妙的旅程,將奇怪的開始轉變為令人心動的情感戲劇。

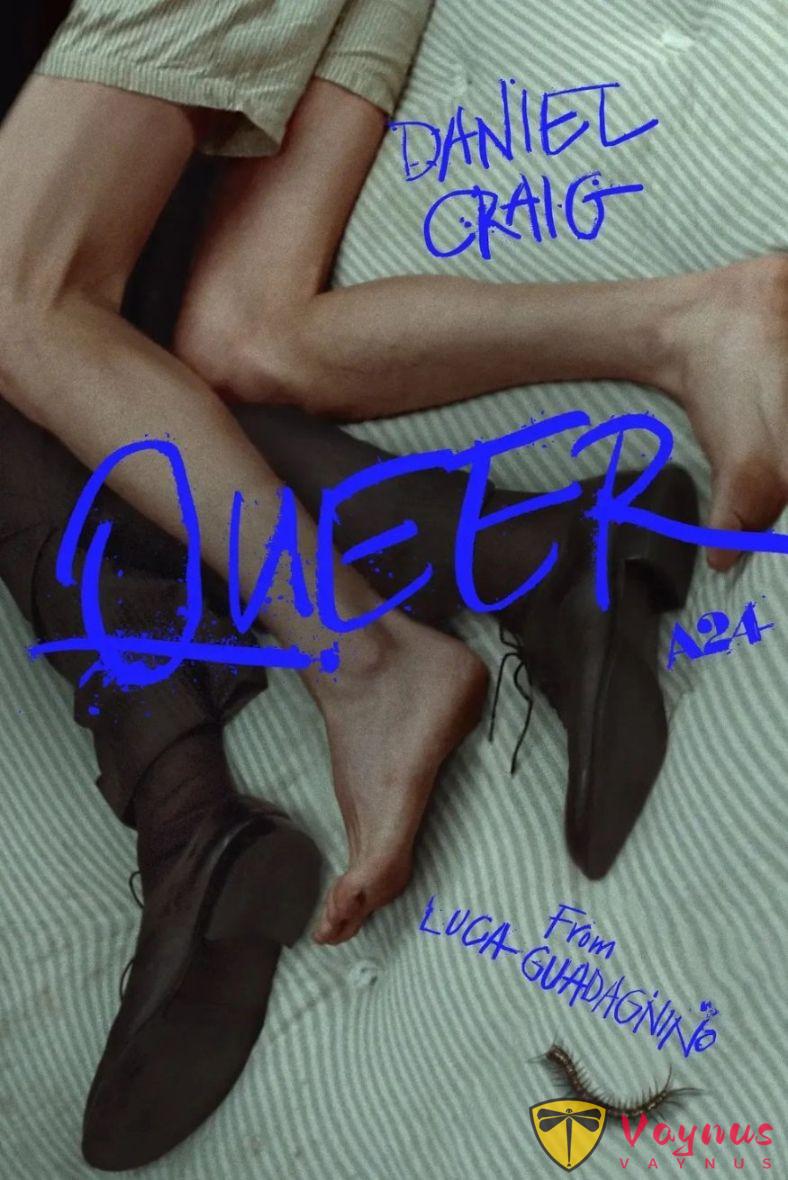

NO.6

《酷兒》

Queer

影片的前半段聚焦於兩位主角之間的張力。

一個是急切而熾熱的眼神,一個是冷漠而疏離的身姿。

後半段,當主角深入南美試圖破解人性的謎團時,電影的視角也隨之變化。

從gay bar的設計到對放逐享樂的討論,影片以一種獨特的安靜氛圍,打造出屬於酷兒社群的避風港。

這不僅是一部關於慾望的電影,更是一部關於尋找歸屬感的情感探索。

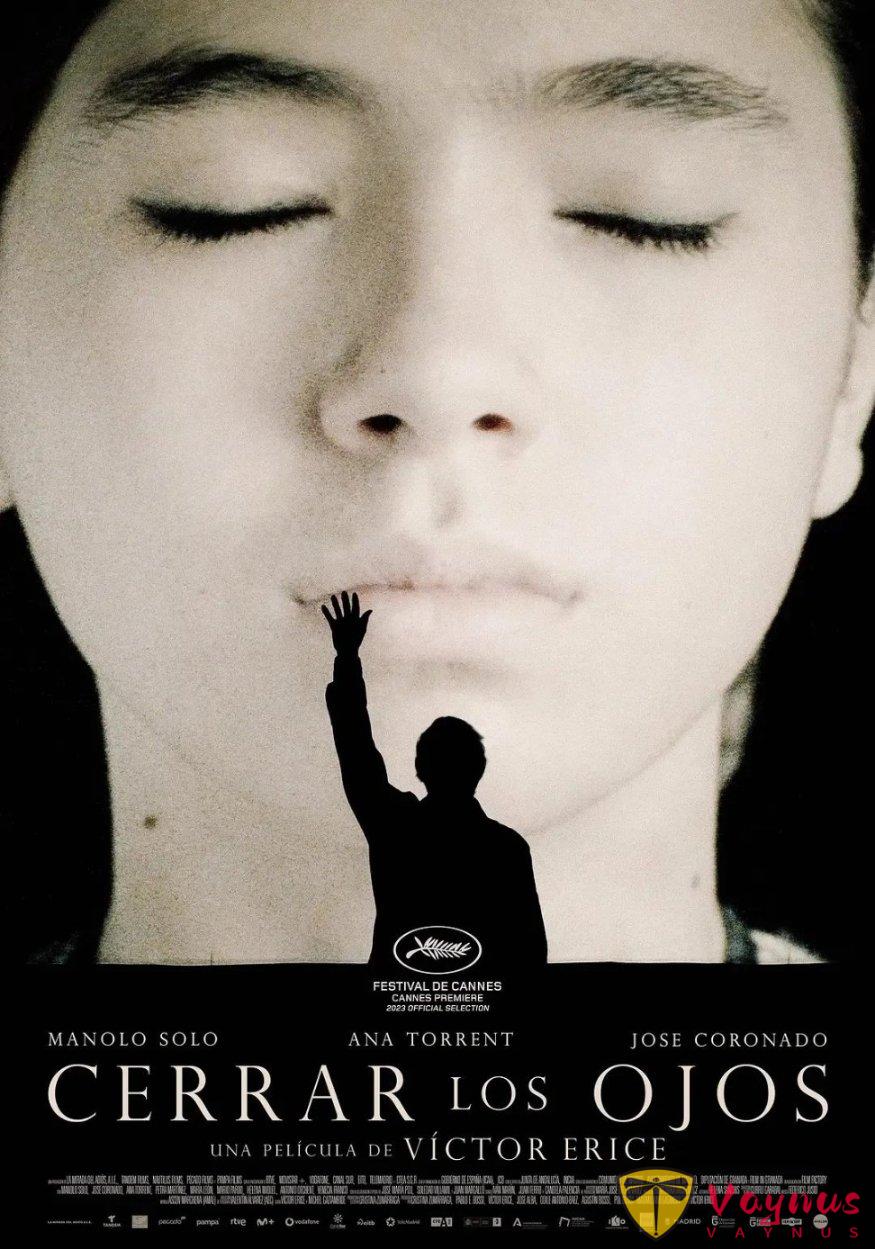

NO.7

《閉上眼睛/告別的凝視(港) / 雙眼之間(臺)》

Cerrar los ojos

維克多·艾里斯的作品從不喧囂,卻能在無聲中震撼人心。

他透過平靜的敘事風格,把所有情感濃縮到"獨一無二的手勢"中。

影片結尾的情緒爆發如同一場暴力的釋放。

正是這種"瞬間的永恆",讓我們一次次回到電影院,尋找失落的自我。

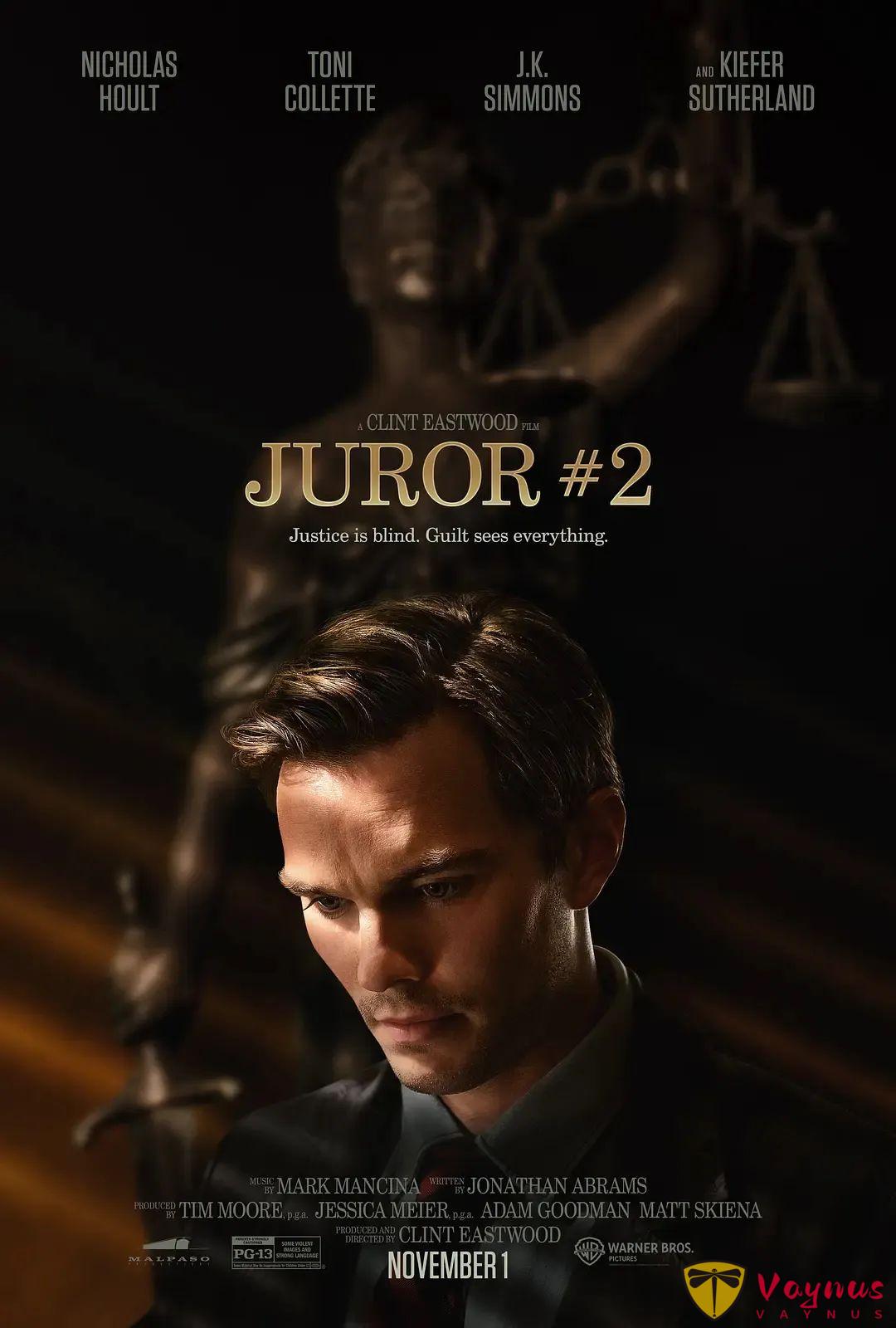

NO.8

《二號陪審員》

uror #2

一開始,這部電影看似是《十二怒漢》的變體,聚焦於一個白人男性的自我救贖。

然而,真正的轉折點並不在他身上,而是屬於另一位角色。

在困境的鋪墊下,意料之外的情感弧光顯得更加真實且令人信服。

這是一部從具體情境中昇華出來的故事,它的力量在於,所有意外都並非刻意,而是自然而然地流淌出來。

NO.9

《好孩子/露營悄悄話(臺) 》

Good One

影片塑造了一個靈動女孩初入世事的成長故事,帶著冒犯與無視的雙重考驗。

那些溫暖的小空間——森林、老房子、虛構的波斯語區,看似是精巧的童話背景,但實際上,它們只是一種偽裝,掩蓋了影片敘事上的狹隘性。

但這部電影的想象力顯得保守且收縮。

不過,它也提醒我們,電影不該僅滿足於短暫的美好,而應擁有足夠的勇氣去挖掘更深層次的情感與可能性。

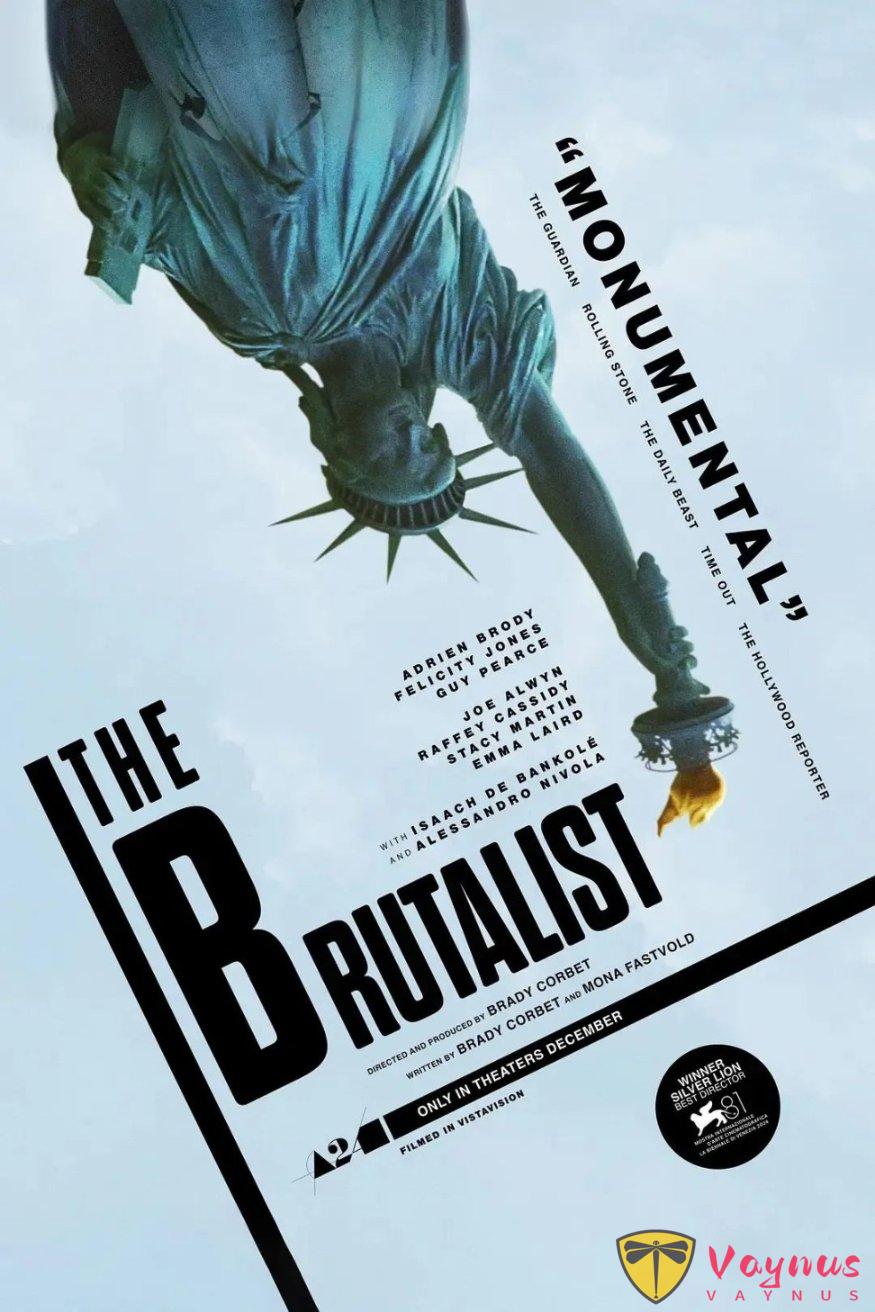

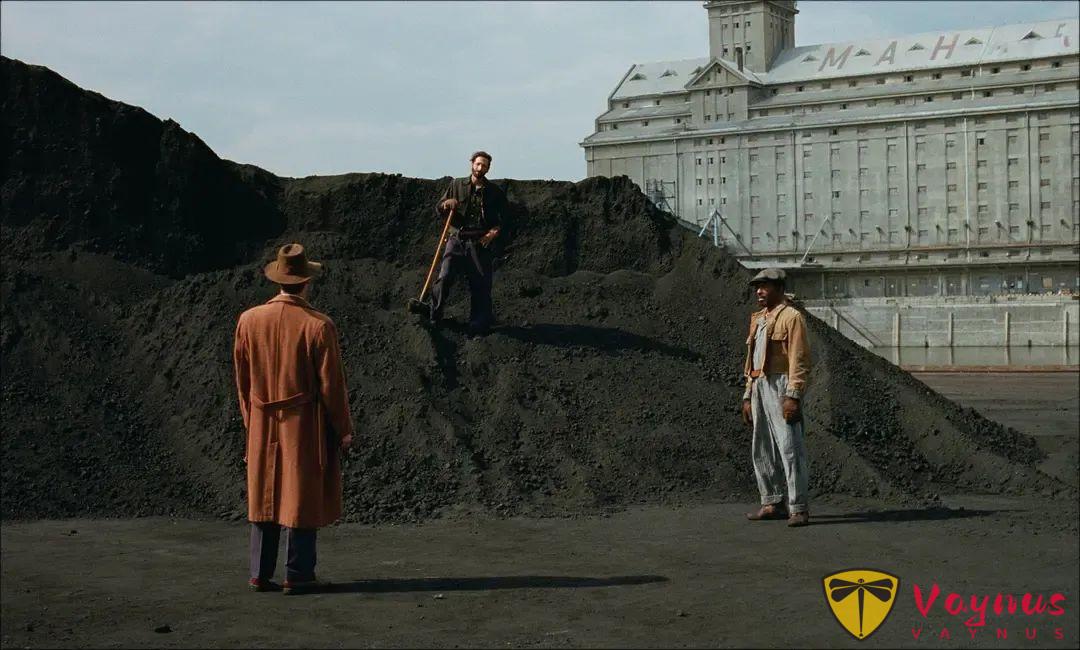

NO.10

《粗野派/粗獷派建築師(港/臺) / 野獸派 / 粗野主義者》

The Brutalist

這部電影並不是一部傳統的傳記片。

它的敘事方式鬆散而大膽,完全拋棄了規整的時間線,

取而代之的是一連串情緒化的瞬間和視覺奇觀。

導演透過一座建築工程和一個愛人的糾葛,勾勒出戰後猶太民族史在美國的投影。

與此同時,影片雖然片中充滿了破碎感,但那種內在的凝聚力依然讓人無法移開視線,堪稱一部野心勃勃且深刻的電影詩篇。

以上,祝觀影愉快。

本文圖片來自網路

0則評論