最近,有一部日本紀錄片悄悄登上豆瓣一週口碑電影榜。

評分高達9.3,是2024年一整年中評分最高的紀錄片。

但看過的人並不多,想看的人卻接近2萬。

這是一名記者,記錄自己曾被高官性侵的故事。

從事發到贏得民事訴訟,她走了4年。

而將整個維權和自我重建的過程搬上大熒幕,卻整整過去了9年。

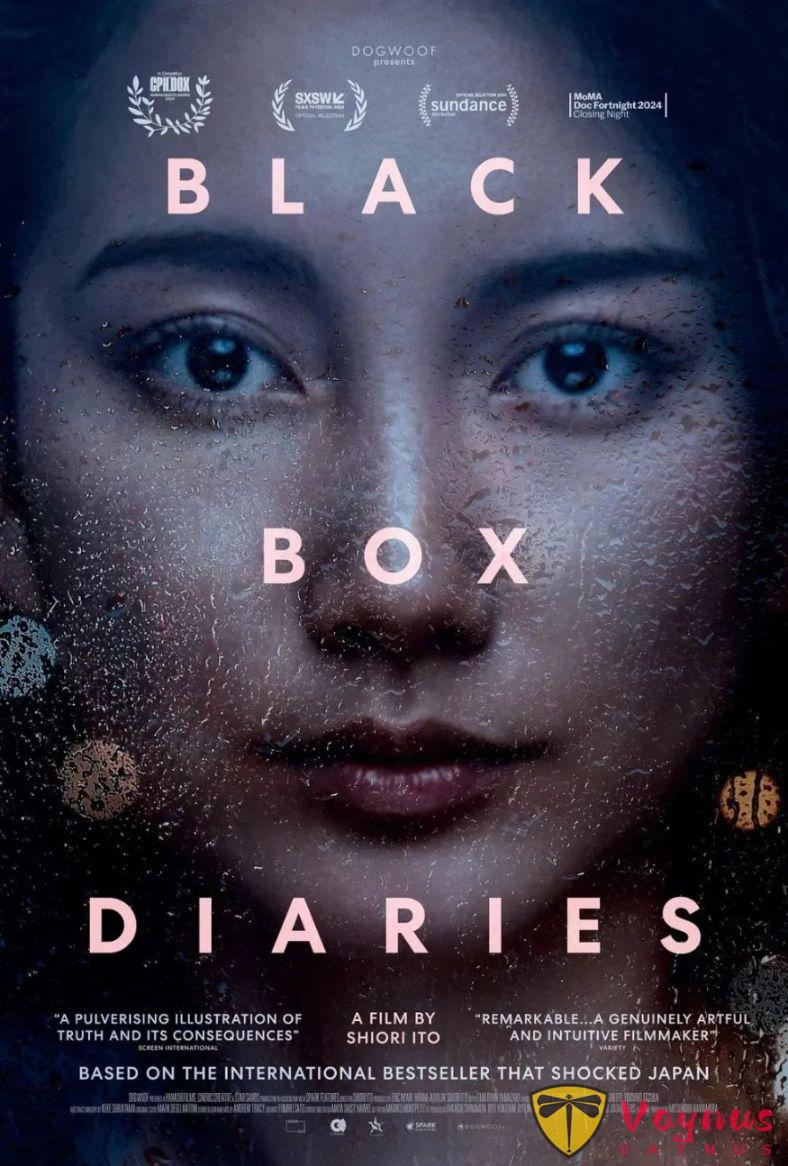

今天就跟大家聊聊導演兼記者—伊藤詩織的

《黑箱日記/黑箱日誌(港)》

所有的性犯罪,都發生於“黑箱”之中,因為空間之私密,事情之隱秘,往往不為人知。

在日本,一個名叫伊藤詩織的記者卻勇敢開啟了黑箱。

2014年4月3日,時年25歲的伊藤,從紐約大學新聞專業學成歸來。

她期望在日本國內的知名媒體從業,投遞了求職資訊,以為是再正常不過的面試,到地方後卻發現是相當曖昧的兩人晚宴。

當晚,醉酒不省人事的伊藤,被性侵了。

伊藤說,自己酒量明明不差,卻在喝了一小杯以後就感覺頭暈。

她無法確定是對方在自己的酒杯中下藥了,但性侵卻是真實存在的。

案發後,伊藤選擇報警,可是警察卻一味要伊藤提供證據。

伊藤拿不出諸如對方精子之類的實質性證據,她說我內衣裡有他的DNA,卻還是不夠。

好在,伊藤找到了當時載他們去酒店的計程車司機,酒店門口的監控,以及酒店的門童,倆人的證詞和影片都可以說明伊藤是在不清醒的情況下強行被人拖進酒店......

後續,警方也掌握了一個完整的證據鏈,可以對犯罪實施抓捕。

可是時任東京警視廳的廳長卻直接下令,收回了逮捕令,不得逮捕山口敬之。

這個山口敬之可謂大有來頭,他不僅是當時東京電視臺華盛頓郵報的社長,還曾給當時的日本首相安倍晉三撰寫自傳,二人私交頗深。

很難讓人不懷疑,那到禁止逮捕的命令不是首相授權的。

此事在後續的國會議會中,也多次被安倍的對手黨成員拿出來攻擊他。

儘管牽扯了政治原因,但在後續的幾年中,伊藤的事件依舊是懸而未決。

直到2017年,走”山路“走不通的伊藤決定走水路:向社會公開此事。

伊藤召開了記者發佈會,成為日本國曆史上第一個公開長相以本名告發性侵事件的女性。

伊藤的勇敢卻並未贏得大眾的同情,反而在公開後受到如巨浪般的網暴:

”他們曾是性伴侶,因為沒有達到目的,所以才選擇公開的吧“

”這樣有心機的女人一定很難纏“

指責、謾罵和汙言穢語像十幾米高的巨浪,裹挾著垃圾,砸向她整個人。

還有人拿她沒有在發佈會上扣好襯衫的第一顆釦子,指責她是妓女。

受害者有罪論,真的是全世界通用呢。

而這些惡評中,絕大多數都是來源於同爲女性的網友。

girls help girls,在日本社會中要走的路,更加淵遠。

同在2017年,伊藤出版了同名自傳書籍《黑箱日記》,輿論的走向還是很令人失望。

有讀者公開謾罵伊藤,認為她丟臉,她是故意想用此事換取名利。

一句“蕩婦羞辱”的話足以將伊藤所有勇敢的行徑定性,這就是日本社會的

傳統性和黑暗。

諷刺的是,在當時,山口敬之還控告伊藤誹謗。

到了2019年,事情才真正回到大眾視野,因安倍晉三遇刺一事,山口告伊藤的案件,竟然在首相被殺的同一天就判決下來了。

結果是伊藤勝訴。但加害者拒不承認對伊藤有違法行為。

《黑箱日記》完整得記錄了記者伊藤勇敢又縝密地調查自己曾遭受的性侵案,儘管刑事不起訴,但最終贏得了民事訴訟的全過程。

作為記者,伊藤詩織是勇敢的冷靜的,但作為受害者,她在電影中是孤立無援是憂鬱是破碎的。

事情發生以後,受害者們總會留下極深的創傷後遺症,正如伊藤在影片中所說,她有想當長一段時間備受失眠困擾,從不敢開電視(怕看到那個人),無法直視禿頭和白鬍子的長者,甚至無法欣賞四月的櫻花。

因為在事後清晨,她從酒店打車回家的路上,一路上都是繁花圍繞。

警方還要一遍又 一遍地盤問經過,一次又一次拿人偶在她身上掩飾,這於受害者而言,就是二次傷害。

儘管如此,警方還是不予立案。

電影選擇大篇幅用英文講述,也是伊藤在力求客觀的視角。

兩種形象交織,兩種文化在碰撞,更重要的是,兩種語境下的兩種權力在對抗。

小編只想說三個觀點:

一、認為正義雖晚但到是不正確的。正義之所以晚到,是因為真相到了不得不公開的時候,但凡還能掩蓋,正義就永遠不會到來。

二、任何性侵犯罪發生後,都不應該用“受害者有罪論”和“蕩婦羞辱”去評論。

三、女性,大多數時候,已不再是是一種性別,而是一種處境。

篇幅原因,更多細節未能詳盡。

感興趣的小夥伴可以去觀看原片和作者的同名書籍《黑箱日記》

來源:半耳一,侵刪

0則評論