壹

春末夏初,刚刚结束了养蚕季。姑娘在市场上摆开摊位,万千生丝在她眼中光波流转。

那个人又出现了,怀抱着一匹布,笑嘻嘻直奔她面前,要拿布换她的丝。他来做生意是假,来打人的主意是真。

如此几番,这场猎与被猎,引诱与被引诱的游戏就成真了。俩人借着生意频频幽会,随着关系的迅速升温,男子开始想要突破边界,姑娘情笃意酣之时也懵懵懂懂地答应了。

虽然当日当时,男女关系相对自由和开放,但世俗毕竟还是有一套完整的婚约礼仪在的。于是下次见面,面对男子的“越礼”要求,姑娘拒绝了。

这让男子十分恼怒。那天,姑娘从朝歌城把他送到了淇水岸,又一起渡过淇水,一直送到了顿丘。一路上,姑娘边流泪边解释,她不是不爱,也不是故意要推三阻四,实在是还没有一个像样的媒人来提亲啊!那么好吧,不要生气了,就把婚期定在秋天吧!

男子什么也没说,转身走了。

接下来,从夏到秋,是漫长的等待。姑娘每天都爬到城外的断垣上,眼巴巴望着男子来时的方向,等了一天又一天。她小小的身影在城垣上的晨昏间来来去去,交错隐现。渐渐地,她的爱变得像一个越来越稀薄的梦。

终于有一天,在那条望穿眼欲穿的路上,姑娘捕捉到了一个熟悉的身影,她如梦初醒,一口气跑下城墙,扑进他的怀里,又哭又笑。再也不要分开了,明天就嫁,带我和我的嫁妆走吧!

接下来,纳采,问名,纳吉,纳征,请期......终于,她坐上了新嫁娘的婚车。渡过淇水时,车轮卷起水花,一点点打湿了四周的彩幔。在温柔的水声中,她回想起上次渡水时俩人几近决裂的情景,幸福得如梦似幻。

婚后也有过如漆似胶的一段日子,只是,一切正如桑叶之鲜嫩与黄陨,在须臾之间罢了。

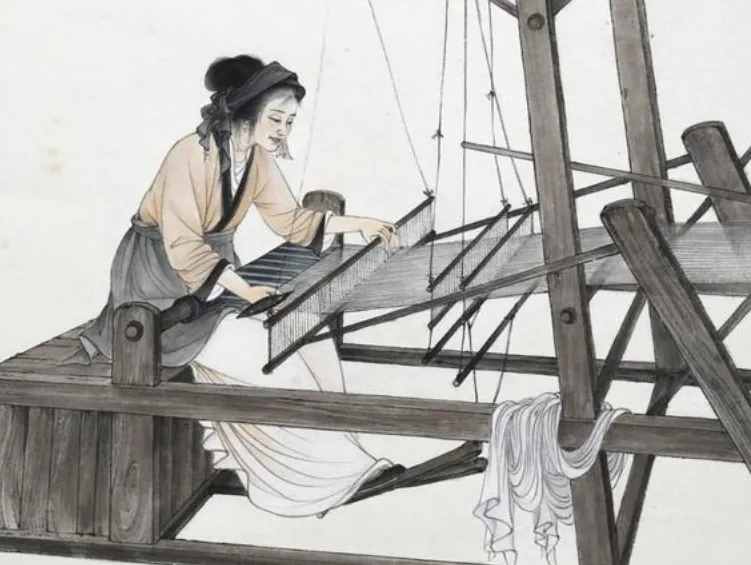

男子家贫,婚后姑娘很快褪去了新嫁娘的青涩,成了一位操持家务的主妇。她没日没夜地劳作,桑麻纺绩,一点点地助他改观了生活。自己却在积贫积劳中日渐枯萎。然而,她的付出没能换来丈夫的恩爱,反而,随着时间的推移,他变心了。他对她言语越来越粗暴,到最后,甚至拳脚相加。

婚姻再也无以为继,姑娘回了娘家。可是她的痛苦该向谁去说呢!当初是她极力要嫁的,如今漫漫长夜,她只能独自垂泪到天明。在一万次地咀嚼过俩情相悦的欢乐和剧终的苦涩之后,她最终丢开了手,长叹一声,就让一切都随风而去吧!

贰

我讲的这个故事,听起来有些老套对吗,但我猜这种不新鲜感,并不来自于你对这个故事本身的熟悉,而是来自于故事版本的“模式化”。事实上我讲的这个故事,来自于三千多年前的《诗经·氓》:

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。

送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。

将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载笑载言。

尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚;于嗟女兮,无与士耽。

士之耽兮,犹可说也;女之耽兮,不可说也。

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。

淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣;夙兴夜寐,靡有朝矣。

言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。

静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。

总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉!

故事中,养蚕女的情窦被一个外地来的穷小子借一匹布而催开,之后便哭着喊着嫁给了爱情,最后却以悲剧收场。这样的故事,平凡得就像今天发生在我们身边的任何一个小城故事。几千年来,这样的故事反复出现,从未止息。每一位身在其中的女子,都在自己的爱情中深深陷入,深深感动,深深痛苦,但,悲剧的模式却是一样的,内核是亘古的。

在我的家乡,就有不少这样的故事流传。更不幸的是,那最后带着一身风雨回到娘家的人,往往身边还拖着两个流涕抹泪的小油瓶。

站在今天的立场上,我们其实很容易发现这段感情中的隐患和悲剧端倪,比如“氓”的自私暴躁、姑娘的恋爱脑、婚后过度奉献等等。尽管她爱得九曲回肠,但我们可以冷静地说,那是荷尔蒙之恋,未经审视的爱,是经不起岁月和婚姻生活打磨的。

但是且慢!别忘了,这个故事发生在一个不到二十岁的姑娘身上。我为什么这样肯定呢,因为上古时期,一旦男子年满三十、女子年满二十尚未婚配,便可以“会男女”,也就是说,可以不用经过任何仪式地结合。但是,要让一个十来岁的姑娘,在陷入热恋之际,还能把这段感情放在理性的天平上反复称量,这明显是苛责了。婚姻的残酷就在于,在尚不懂选择的年纪做出选择,却要让人用后半生去为这个选择的结果买单。

婚姻是爱情、人和现实生活三个变量的结合体,要在变量中谋求恒量,就相当于要在无常中寻找永恒,这本身就是悖论。因此,无论你是否动用理性、如何三观匹配,这世上的完壁婚姻向来都是稀缺品。即使被世人奉为佳话的卓文君与司马相如,管道升与赵孟頫,李清照与赵明诚等,他们的婚姻也一样是带着裂隙前行罢了。这我们在中外的历史现实中都能找到一堆的例子。

因此,谁也不能高高在上,对别人家的一地鸡毛指手划脚。悲剧就只能是悲剧本身。更何况,在我们看来的悲剧,对于当事人来说却未必。他们全身心地爱过,飞蛾扑火般地投入过,比起一生没有爱过的人来说,很难说到底谁更失败。

叁

那么,我们今天读这个故事的意义何在?

前面我说到了这段感情中可见的隐患和悲剧端倪,但那远不是问题的症结。

真正的问题在于不可见处。姑娘为何在这段感情中爱得如此卑微?她作为朝歌城里一个自食其力的养蚕女,为何情感会被“氓” 这个没有土地、靠做一点小生意四处讨生活的外地流民所牵制?

再往深挖一些,我们发现,这种卑微感不是张爱玲所说的,从心底里开出了一朵花,从而把自己低到尘埃里的含羞伏低,而是源于人格主体性的缺失及自我评价失衡。这种内核的空洞和低价值感,会让她迅速坠入一段感情,在感情中有着深深的不安全感,同时呈现出卑微、讨好、过度奉献、工具化自我的诸多特质。

无论是婚前的诚惶诚恐、对“氓”疏于婚约礼节的妥协,还是婚后的过度操劳,其实质都是一样的。婚前,面对“氓”的恼怒,她不敢说出“子不我思,岂无他人!”这样人格主体爆棚的话;婚后没日没夜的操劳,看似在为共同生活奋斗,实质是以劳作换爱、希望维护自身在丈夫心目中的价值感的手段。

这种两性生活中因人格主体性缺失而呈现的卑微、讨好、工具化自我的信号,不可能不被“氓”所接收到。家庭暴力的指向总是弱者,不单是体力上的弱势,更是人格上的弱势。于是我们不出意料地看到,一个靠着她的辛勤劳作,一步步实现生活逆转的外来流民,开始了对她的践踏。

在这里,我们同时分析一下“氓”这个人物的人格特点。氓,是底层社会中最普通的小生意人。这样的人也许并非坏人,但这样的人在生活中往往靠着本能和一点小精明行事。具体到“氓”对姑娘的感情,一方面是基于原始本能,一方面是精于养蚕女的劳动能力打算。他不可能象同时代《出其东门》中的男子那样,做出“出其东门,有女如云。虽则如云,匪我思存”这样有着清晰的情感价值判断的选择。换言之,“氓”对姑娘的追求,实质是基于“肉体工具化”的结果,跟爱没啥关系。

于是,随着婚姻的达成,肉体的满足很快化为厌倦,“二三其德”就是必然结果;而劳动工具化的价值也随之实现,日子好过了,于是“言既遂矣,至于暴矣”。一切就顺理成章了。

汉乐府《上山采蘼芜》中写了这样一个故事:一位弃妇在山下遇到了前夫哥,于是上前问前夫哥所娶的新人感觉如何,前夫哥回答说:“新人虽言好,未若故人姝。颜色类相似,手爪不相如。”也就是说,俩人长相差不多,但是新人手工技术不如前妻。前妻听到前夫哥有念旧之意,立即含酸试探说,即然新人没有旧人好,那你可记得以前是怎样对待旧人的?这样一来,便逼对方更进一步说出了两人的具体差距,于是我们听到了前夫哥这样天雷滚滚的回答:“新人工织缣,故人工织素。织缣日一匹,织素五丈余,将缣来比素,新人不如故。”

这便是“肉体工具化”婚姻的悲剧。这种悲剧的根源当然来自于男女不平等的封建礼制背景。但不可否认的是,这类故事选择的合作者,往往是一个人格主体缺失、自我工具化的卑微女性形象。

肆

回到诗中,这个故事真正有价值的地方,在于姑娘回到娘家后,一个人在孤独中的反思。

细读这首诗,我们发现,这几乎是一个私订终身的故事。早在氓“抱布来谋”之前,他们就已经相识多年了。姑娘回忆中有“总角之宴,言笑晏晏”之句,说明孩提时代他们就经常在一起玩耍了,只不过直到青春觉醒,他们才像重新发现了彼此。“送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒”,那次长长的送行背后,隐藏着一次情事变故,极可能是“氓”与姑娘私订终身,而姑娘迫于家人压力,才不得不要求走结婚程序。

这也正是为什么姑娘回到娘家后,苦楚无处可诉,兄弟们不仅没有同情反而嗤笑她的缘故。曾经飞蛾扑火一腔孤勇的爱,让她此时陷入了巨大的孤独。“静言思之,躬自悼矣”,也正是在对自身悲剧的一次次反刍中,她开始总结和反思这段情感,她的人格也从内部开始苏醒,于是有了“淇则有岸,隰则有泮”这样充满边界感的宣言,直到最终,她放下了沧桑爱恨,做出了“反是不思,亦已焉哉!”的决绝告别。

她终于翻过了爱情这座大山。

不仅如此,她甚至开始了对女性群体的情感反思。虽然她并不能获得像舒婷那样“我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起”的现代认知,但是在痛定思痛之后,她发出了“于嗟鸠兮,无食桑葚;于嗟女兮,无与士耽”的警示,这相当于说,女人啊,你不要沉溺于男人的爱情,把爱情当成生命之全书!

对比同时代《谷风》中的弃妇形象,那位女子在丈夫娶了新欢被弃之后,一路上一步三回头,念念叨叨着她对这个家的付出,抱怨丈夫不出门来送一送她。临了还做着永不分离的美梦。人生至此,可谓山穷水尽。

所有因年轻、涉世不深、识人不准而犯的错误,都可能随阅历增加从外部的学习中获得纠正。只有人格内核的缺失,要靠觉醒之后,从自身内部生长出来。从这个意义上来讲,《氓》中的女子,无论是她最后的决绝还是对于女性集体情感的反思,都具有更加积极的意义。

伍

有了这一层信任和底气,我甚至可以想像姑娘的后来。

古代女子失婚回娘家后,结局一般都不会太好,刘兰芝赴死,朱淑真投水,像卓文君再遇司马相如那样的美事,比中彩票的机率还小。

但是,回到开头,我们记得姑娘婚前是一位勤劳能干的养蚕女。假如她可以重操旧业,“春日载阳,有鸣仓庚。女执懿筐,爰求柔桑”,那将是她可见的生活图景。在春日迟迟中,采桑育蚕,三月的暖阳会照拂她,四月的黄莺会清悦她,就让忙忙碌碌的生活和热气腾腾的市场治愈她也丰盈她,许她一个自立自足、自尊自持、踏踏实实立足于天地人生的野生的春天。

0条评论