壹

春末夏初,剛剛結束了養蠶季。姑娘在市場上擺開攤位,萬千生絲在她眼中光波流轉。

那個人又出現了,懷抱著一匹布,笑嘻嘻直奔她面前,要拿布換她的絲。他來做生意是假,來打人的主意是真。

如此幾番,這場獵與被獵,引誘與被引誘的遊戲就成真了。倆人藉着生意頻頻幽會,隨著關係的迅速升溫,男子開始想要突破邊界,姑娘情篤意酣之時也懵懵懂懂地答應了。

雖然當日當時,男女關係相對自由和開放,但世俗畢竟還是有一套完整的婚約禮儀在的。於是下次見面,面對男子的“越禮”要求,姑娘拒絕了。

這讓男子十分惱怒。那天,姑娘從朝歌城把他送到了淇水岸,又一起渡過淇水,一直送到了頓丘。一路上,姑娘邊流淚邊解釋,她不是不愛,也不是故意要推三阻四,實在是還沒有一個像樣的媒人來提親啊!那麼好吧,不要生氣了,就把婚期定在秋天吧!

男子什麼也沒說,轉身走了。

接下來,從夏到秋,是漫長的等待。姑娘每天都爬到城外的斷垣上,眼巴巴望著男子來時的方向,等了一天又一天。她小小的身影在城垣上的晨昏間來來去去,交錯隱現。漸漸地,她的愛變得像一個越來越稀薄的夢。

終於有一天,在那條望穿眼欲穿的路上,姑娘捕捉到了一個熟悉的身影,她如夢初醒,一口氣跑下城牆,撲進他的懷裏,又哭又笑。再也不要分開了,明天就嫁,帶我和我的嫁妝走吧!

接下來,納采,問名,納吉,納徵,請期......終於,她坐上了新嫁娘的婚車。渡過淇水時,車輪捲起水花,一點點打溼了四周的彩幔。在溫柔的水聲中,她回想起上次渡水時倆人幾近決裂的情景,幸福得如夢似幻。

婚後也有過如漆似膠的一段日子,只是,一切正如桑葉之鮮嫩與黃隕,在須臾之間罷了。

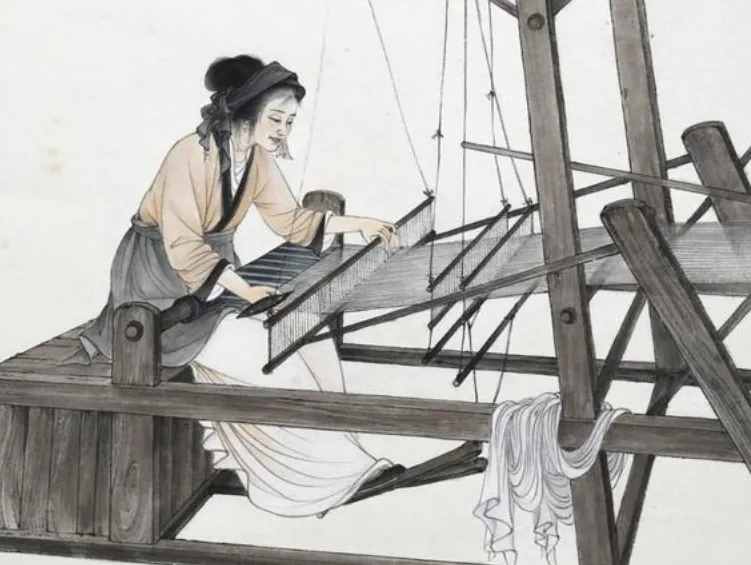

男子家貧,婚後姑娘很快褪去了新嫁娘的青澀,成了一位操持家務的主婦。她沒日沒夜地勞作,桑麻紡績,一點點地助他改觀了生活。自己卻在積貧積勞中日漸枯萎。然而,她的付出沒能換來丈夫的恩愛,反而,隨著時間的推移,他變心了。他對她言語越來越粗暴,到最後,甚至拳腳相加。

婚姻再也無以為繼,姑娘回了孃家。可是她的痛苦該向誰去說呢!當初是她極力要嫁的,如今漫漫長夜,她只能獨自垂淚到天明。在一萬次地咀嚼過倆情相悅的歡樂和劇終的苦澀之後,她最終丟開了手,長嘆一聲,就讓一切都隨風而去吧!

貳

我講的這個故事,聽起來有些老套對嗎,但我猜這種不新鮮感,並不來自於你對這個故事本身的熟悉,而是來自於故事版本的“模式化”。事實上我講的這個故事,來自於三千多年前的《詩經·氓》:

氓之蚩蚩,抱布貿絲。匪來貿絲,來即我謀。

送子涉淇,至於頓丘。匪我愆期,子無良媒。

將子無怒,秋以為期。

乘彼垝垣,以望復關。不見覆關,泣涕漣漣。

既見覆關,載笑載言。

爾卜爾筮,體無咎言。以爾車來,以我賄遷。

桑之未落,其葉沃若。

于嗟鳩兮,無食桑葚;于嗟女兮,無與士耽。

士之耽兮,猶可說也;女之耽兮,不可說也。

桑之落矣,其黃而隕。自我徂爾,三歲食貧。

淇水湯湯,漸車帷裳。女也不爽,士貳其行。

士也罔極,二三其德。

三歲為婦,靡室勞矣;夙興夜寐,靡有朝矣。

言既遂矣,至於暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。

靜言思之,躬自悼矣。

及爾偕老,老使我怨。淇則有岸,隰則有泮。

總角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉!

故事中,養蠶女的情竇被一個外地來的窮小子借一匹布而催開,之後便哭著喊著嫁給了愛情,最後卻以悲劇收場。這樣的故事,平凡得就像今天發生在我們身邊的任何一個小城故事。幾千年來,這樣的故事反覆出現,從未止息。每一位身在其中的女子,都在自己的愛情中深深陷入,深深感動,深深痛苦,但,悲劇的模式卻是一樣的,核心是亙古的。

在我的家鄉,就有不少這樣的故事流傳。更不幸的是,那最後帶著一身風雨回到孃家的人,往往身邊還拖著兩個流涕抹淚的小油瓶。

站在今天的立場上,我們其實很容易發現這段感情中的隱患和悲劇端倪,比如“氓”的自私暴躁、姑娘的戀愛腦、婚後過度奉獻等等。儘管她愛得九曲迴腸,但我們可以冷靜地說,那是荷爾蒙之戀,未經審視的愛,是經不起歲月和婚姻生活打磨的。

但是且慢!別忘了,這個故事發生在一個不到二十歲的姑娘身上。我為什麼這樣肯定呢,因為上古時期,一旦男子年滿三十、女子年滿二十尚未婚配,便可以“會男女”,也就是說,可以不用經過任何儀式地結合。但是,要讓一個十來歲的姑娘,在陷入熱戀之際,還能把這段感情放在理性的天平上反覆稱量,這明顯是苛責了。婚姻的殘酷就在於,在尚不懂選擇的年紀做出選擇,卻要讓人用後半生去為這個選擇的結果買單。

婚姻是愛情、人和現實生活三個變數的結合體,要在變數中謀求恆量,就相當於要在無常中尋找永恆,這本身就是悖論。因此,無論你是否動用理性、如何三觀匹配,這世上的完壁婚姻向來都是稀缺品。即使被世人奉為佳話的卓文君與司馬相如,管道昇與趙孟頫,李清照與趙明誠等,他們的婚姻也一樣是帶著裂隙前行罷了。這我們在中外的歷史現實中都能找到一堆的例子。

因此,誰也不能高高在上,對別人家的一地雞毛指手劃腳。悲劇就只能是悲劇本身。更何況,在我們看來的悲劇,對於當事人來說卻未必。他們全身心地愛過,飛蛾撲火般地投入過,比起一生沒有愛過的人來說,很難說到底誰更失敗。

叄

那麼,我們今天讀這個故事的意義何在?

前面我說到了這段感情中可見的隱患和悲劇端倪,但那遠不是問題的癥結。

真正的問題在於不可見處。姑娘為何在這段感情中愛得如此卑微?她作為朝歌城裏一個自食其力的養蠶女,為何情感會被“氓” 這個沒有土地、靠做一點小生意四處討生活的外地流民所牽制?

再往深挖一些,我們發現,這種卑微感不是張愛玲所說的,從心底裏開出了一朵花,從而把自己低到塵埃裡的含羞伏低,而是源於人格主體性的缺失及自我評價失衡。這種核心的空洞和低價值感,會讓她迅速墜入一段感情,在感情中有著深深的不安全感,同時呈現出卑微、討好、過度奉獻、工具化自我的諸多特質。

無論是婚前的誠惶誠恐、對“氓”疏於婚約禮節的妥協,還是婚後的過度操勞,其實質都是一樣的。婚前,面對“氓”的惱怒,她不敢說出“子不我思,豈無他人!”這樣人格主體爆棚的話;婚後沒日沒夜的操勞,看似在為共同生活奮鬥,實質是以勞作換愛、希望維護自身在丈夫心目中的價值感的手段。

這種兩性生活中因人格主體性缺失而呈現的卑微、討好、工具化自我的訊號,不可能不被“氓”所接收到。家庭暴力的指向總是弱者,不單是體力上的弱勢,更是人格上的弱勢。於是我們不出意料地看到,一個靠著她的辛勤勞作,一步步實現生活逆轉的外來流民,開始了對她的踐踏。

在這裏,我們同時分析一下“氓”這個人物的人格特點。氓,是底層社會中最普通的小生意人。這樣的人也許並非壞人,但這樣的人在生活中往往靠著本能和一點小精明行事。具體到“氓”對姑娘的感情,一方面是基於原始本能,一方面是精於養蠶女的勞動能力打算。他不可能象同時代《出其東門》中的男子那樣,做出“出其東門,有女如雲。雖則如雲,匪我思存”這樣有著清晰的情感價值判斷的選擇。換言之,“氓”對姑娘的追求,實質是基於“肉體工具化”的結果,跟愛沒啥關係。

於是,隨著婚姻的達成,肉體的滿足很快化為厭倦,“二三其德”就是必然結果;而勞動工具化的價值也隨之實現,日子好過了,於是“言既遂矣,至於暴矣”。一切就順理成章了。

漢樂府《上山採蘼蕪》中寫了這樣一個故事:一位棄婦在山下遇到了前夫哥,於是上前問前夫哥所娶的新人感覺如何,前夫哥回答說:“新人雖言好,未若故人姝。顏色類相似,手爪不相如。”也就是說,倆人長相差不多,但是新人手工技術不如前妻。前妻聽到前夫哥有念舊之意,立即含酸試探說,即然新人沒有舊人好,那你可記得以前是怎樣對待舊人的?這樣一來,便逼對方更進一步說出了兩人的具體差距,於是我們聽到了前夫哥這樣天雷滾滾的回答:“新人工織縑,故人工織素。織縑日一匹,織素五丈餘,將縑來比素,新人不如故。”

這便是“肉體工具化”婚姻的悲劇。這種悲劇的根源當然來自於男女不平等的封建禮制背景。但不可否認的是,這類故事選擇的合作者,往往是一個人格主體缺失、自我工具化的卑微女性形象。

肆

回到詩中,這個故事真正有價值的地方,在於姑娘回到孃家後,一個人在孤獨中的反思。

細讀這首詩,我們發現,這幾乎是一個私訂終身的故事。早在氓“抱布來謀”之前,他們就已經相識多年了。姑娘回憶中有“總角之宴,言笑晏晏”之句,說明孩提時代他們就經常在一起玩耍了,只不過直到青春覺醒,他們纔像重新發現了彼此。“送子涉淇,至於頓丘。匪我愆期,子無良媒”,那次長長的送行背後,隱藏著一次情事變故,極可能是“氓”與姑娘私訂終身,而姑娘迫於家人壓力,纔不得不要求走結婚程式。

這也正是為什麼姑娘回到孃家後,苦楚無處可訴,兄弟們不僅沒有同情反而嗤笑她的緣故。曾經飛蛾撲火一腔孤勇的愛,讓她此時陷入了巨大的孤獨。“靜言思之,躬自悼矣”,也正是在對自身悲劇的一次次反芻中,她開始總結和反思這段情感,她的人格也從內部開始甦醒,於是有了“淇則有岸,隰則有泮”這樣充滿邊界感的宣言,直到最終,她放下了滄桑愛恨,做出了“反是不思,亦已焉哉!”的決絕告別。

她終於翻過了愛情這座大山。

不僅如此,她甚至開始了對女性群體的情感反思。雖然她並不能獲得像舒婷那樣“我必須是你近旁的一株木棉,作為樹的形象和你站在一起”的現代認知,但是在痛定思痛之後,她發出了“于嗟鳩兮,無食桑葚;于嗟女兮,無與士耽”的警示,這相當於說,女人啊,你不要沉溺於男人的愛情,把愛情當成生命之全書!

對比同時代《穀風》中的棄婦形象,那位女子在丈夫娶了新歡被棄之後,一路上一步三回頭,念念叨叨著她對這個家的付出,抱怨丈夫不出門來送一送她。臨了還做著永不分離的美夢。人生至此,可謂山窮水盡。

所有因年輕、涉世不深、識人不準而犯的錯誤,都可能隨閱歷增加從外部的學習中獲得糾正。只有人格核心的缺失,要靠覺醒之後,從自身內部生長出來。從這個意義上來講,《氓》中的女子,無論是她最後的決絕還是對於女性集體情感的反思,都具有更加積極的意義。

伍

有了這一層信任和底氣,我甚至可以想像姑娘的後來。

古代女子失婚回孃家後,結局一般都不會太好,劉蘭芝赴死,朱淑真投水,像卓文君再遇司馬相如那樣的美事,比中彩票的機率還小。

但是,回到開頭,我們記得姑娘婚前是一位勤勞能幹的養蠶女。假如她可以重操舊業,“春日載陽,有鳴倉庚。女執懿筐,爰求柔桑”,那將是她可見的生活圖景。在春日遲遲中,採桑育蠶,三月的暖陽會照拂她,四月的黃鶯會清悅她,就讓忙忙碌碌的生活和熱氣騰騰的市場治癒她也豐盈她,許她一個自立自足、自尊自持、踏踏實實立足於天地人生的野生的春天。

0則評論